Dans cette mégapole de 34 millions d’âmes, Delhi se dévoile comme un roman sans fin, chaque chapitre plus captivant que le précédent. C’est l’Inde en miniature – un tourbillon où se côtoient misère et splendeur, traditions séculaires et ambitions modernes, le tout sur fond d’un patrimoine culturel extraordinaire. Delhi se démarque pourtant d’une manière frappante : ici, les femmes s’émancipent peu à peu, en contraste saisissant avec les inégalités de sexe profondément ancrées dans le reste du pays.

L’identité moderne de la ville s’est forgée au creuset des 150 dernières années, mais son âme remonte bien plus loin. Avec Agra, sa ville sœur située à 220 kilomètres au sud, Delhi était le joyau de la couronne moghole. Ces descendants des Mongols ont déferlé sur l’Inde du Nord au début du XVIe siècle, laissant une empreinte indélébile qui colore encore aujourd’hui le caractère de la ville.

Les Moghols n’étaient pas que de redoutables guerriers – ils étaient des alchimistes culturels. Leurs forteresses de grès rouge et leurs mosquées majestueuses n’étaient que les symboles visibles d’une transformation plus profonde. Ils ont apporté avec eux une culture turco-mongole, imprégnée d’influences persanes, qui s’est progressivement fondue avec certaines traditions hindoues, pour créer quelque chose d’entièrement nouveau.

Ils ont développé l’ourdou comme langue de cour (un mélange persan-sanskrit-arabe), même si le persan teinté d’hindi restait la langue officielle. On en retrouve encore la saveur dans la cuisine, et les traces dans tout, des jardins à la française jusqu’à l’art de l’élevage des pigeons.

À la fin du XVIIIe siècle, alors que l’Empire moghol commençait à s’étioler et que la Compagnie des Indes orientales resserrait son étau, la population de Delhi, qui comptait 200 millions d’âmes, commença à fondre comme neige au soleil. Puis le destin s’en mêla : lors de sa première et unique visite en 1911, le roi George V annonça depuis Calcutta que Delhi deviendrait la nouvelle capitale des Indes britanniques. La roue tourna pour la ville tandis que le Raj britannique y imprimait sa marque architecturale distinctive. Le nouveau pouvoir cherchait, lui aussi, à en mettre plein la vue.

La Partition de 1947 avec le Pakistan provoqua un nouveau bouleversement qui fit l’effet d’un tremblement de terre. Tandis que les musulmans pliaient bagage et que hindous et sikhs affluaient en masse depuis le Pendjab septentrional, la population de Delhi explosa, faisant un bond de 90% en à peine dix ans. La ville connut alors une énième métamorphose culturelle, magistralement dépeinte par William Dalrymple dans son ouvrage “La Ville des Djinns“.

Au-delà des Sentiers Battus

Ma première découverte fut le magnifique temple sikh Gurudwara Bangla Sahib, dont les murs dorés du sanctuaire ne racontent que la moitié de l’histoire. Pour moi, la véritable merveille réside dans son immense cuisine, qui sert des repas végétariens gratuits à quiconque franchit ses portes – 10 000 repas par jour, grimpant jusqu’à 100 000 lors des jours de fête.

Ici, les mathématiques de la générosité sont simples : des sacs de 25 kilos de farine, de légumes et fruits arrivent en tuk-tuk, offerts par les fidèles. Les femmes, beaucoup volontaires, pétrissent la pâte et font cuire les chapatis dans une chorégraphie de service qui tourne 24h/24, 365 jours par an. Dans un monde où l’individualisme règne en maître, cette pratique ancestrale du repas communautaire offre un contraste saisissant avec nos habitudes occidentales.

Un Lever de Soleil Particulier

Un matin, guidé par un jeune doctorant, j’ai assisté à l’aube hivernale sur les rives de la Yamuna. Le tristement célèbre smog, venant de la campagne où les fermiers pratiquent le brulis pour le renouvellement du sol, transformait le soleil levant en un simple spectre orangé, flottant au-dessus d’eaux qui charrient l’ahurissant chiffre de 350 millions de tonnes d’eaux usées brutes par an. Lorsqu’un jeune couple passe, en barque, en quête de la photo de mariage parfaite, l’ironie était flagrante – beauté et désolation coexistant dans le même cadre.

À deux pas, un refuge pour vaches offre un autre exemple de ces paradoxes indiens. Pendant que les vaches sacrées profitent d’un abri et de repas réguliers, des êtres humains dorment à même le sol de l’autre côté de la route. Le long d’un long mur, des galettes de bouse de vache sèchent au soleil, destinées à servir de combustible.

Au carrefour, je vois des eunuques, autrefois gardiennes de harems, faire la manche aux feux rouges (oui, parfois les voitures s’arrêtent au feux rouge !). L’une de leurs principales sources de revenus consiste à bénir les nouveau-nés contre rémunération. Gare à celui qui refuse de payer : la bénédiction se transforme en malédiction. Face à la superstition hindoue, leur pouvoir de persuasion marche à tous les coups.

Dans la pure tradition moghole, nous avons visité une académie de lutte, où de jeunes athlètes prometteurs s’entraînent, avec un équipement minimal mais une détermination maximale. Sur un simple tapis rond sous un abri de fortune, les futurs champions pratiquent un sport ancestral qui pourrait bien être leur ticket d’entrée vers un emploi public et une certaine sécurité financière.

Image ci-deesus a Droite: A court d’idées, un propriétaire trouva une solution originale à son problème de continuellement voir les hommes utiliser son mur pour se soulager (pratique courante): il décida de coller des images de divinités sur céramique. Cela marcha du premier coup: son mur est sec depuis.

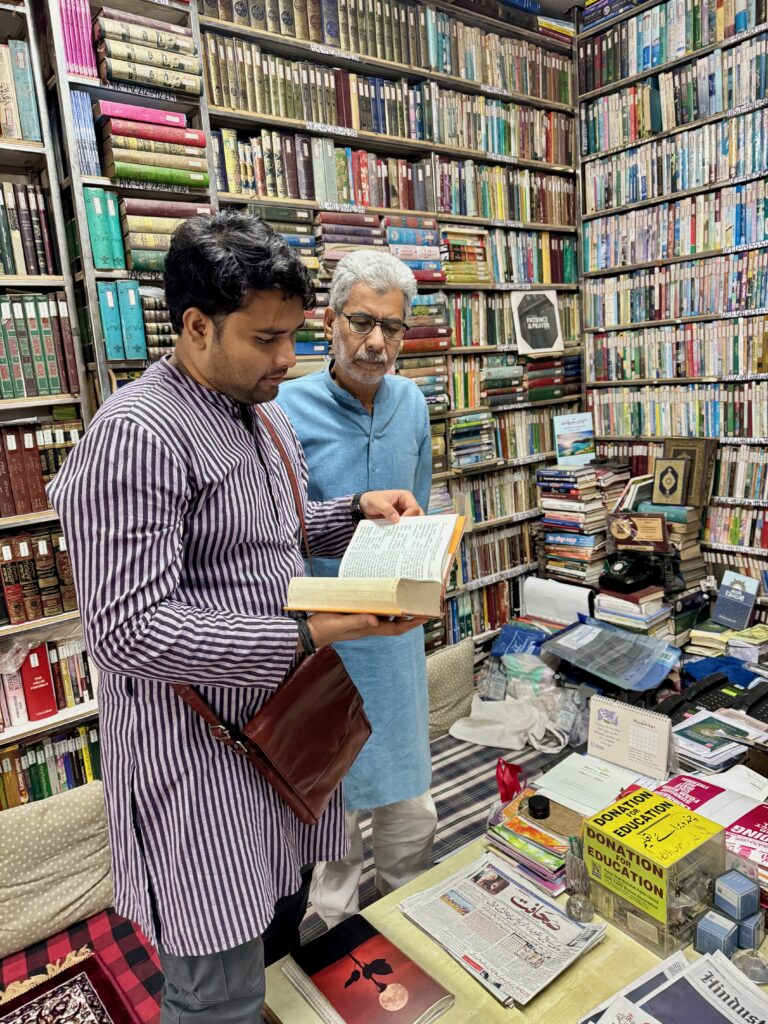

Autre tradition séculaire en voie de disparition: la vente de livres en douze langues différentes, à commencer par l’ourdou et de nombreux autres dialectes. Ce petit bouquiniste se cache dans une ruelle des plus discrètes, qu’on ne saurait dénicher sans en connaître l’existence au préalable.

Le libraire était un homme aux manières rafinées et mon guide étudiant n’en était pas à sa première visite.

Les vêtements sont récupérés en ballots auprès des associations caritatives, puis “nettoyés” et découpés en bandes pour être recyclés. Delhi est un puit sans fond en matière de friperie.

Les bouchers halal ne peuvent exercer que dans les quartiers musulmans. L’abattage des vaches étant formellement interdit, quiconque se fait prendre à manger du bœuf dans un quartier hindou risque tout bonnement de se faire lyncher par la foule (ce qui arrive plusieurs fois par an !). On m’a raconté que parfois, la foule fait des bavures, ne sachant pas toujours faire la différence entre le mouton et le bœuf…

Les Enfants de la Gare

L’histoire des enfants des rues de Delhi se dévoile quotidiennement à la gare de New Delhi, où les bas-fonds de la ville se révèlent à travers les yeux de Junaid, mon guide d’environ 25 ans (il ne sait pas son âge), travaillant pour une charité pour enfants perdus. Ancien enfant des rues lui-même, Junaid balaie mes présupposés avec une franchise désarmante. Chaque réponse erronée que je propose sur la survie dans la rue (“Ils dépensent leur argent pour manger ?”) provoque son sourire entendu.

Son histoire personnelle se déroule comme un scénario brut : une inondation au Bihar près de la frontière népalaise, la perte de son père et de sa sœur, et le voyage désespéré d’un garçon d’environ huit ans fuyant sur le toit d’un train qui l’amena par hasard à Delhi. La gare, avec son flot quotidien de 700 000 personnes, est devenue à la fois son foyer et son terrain de chasse pendant environ 4 ans. Il a appris la géographie brutale de la survie – quels territoires appartenaient à quelles bandes (une leçon apprise au prix d’un coup de couteau à l’estomac), où dormir en sécurité (le vaste toit de la gare), et comment naviguer dans les rues dangereuses.

Mais l’histoire de Junaid, aussi poignante soit-elle, pâlit face aux périls que courent les filles dans ces mêmes rues. G.B. Road, avec ses centaines de bordels à plusieurs étages, abritant plus de 2 000 travailleuses du sexe, se dresse comme un sombre rappel des dangers qui guettent dans l’ombre. Pour les jeunes filles, chaque jour est une course d’obstacles face à ceux qui profitent des mariages précoces, des unions inter-castes, ou viols et autres violences.

À travers le regard de Junaid, la gare livre ses secrets : des enfants qui dorment sur les toits des latrines, des vêtements qui sèchent sur les rambardes tels des étendards de la misère. L’argent, quand il tombe dans l’escarcelle, ne sert pas à se nourrir (les temples s’en chargent) mais à acheter de la colle à sniffer et des places de cinéma bollywoodien – l’évasion chimique et l’éducation culturelle faisant d’une pierre deux coups.

Dans un des centres du Trust, je rencontre un groupe d’enfants accroupis sur un large tapis, sous la tutelle d’une maitresse d’école. Ils ont entre 3 et 12 ans. Leur résilience est étonnante – les traumas sont cachés derrière leurs yeux brillants, pétillants le plus souvent d’optimisme. Une expérience très émouvante.

C’est à la fois écrasant, impressionnant, et peut-être un brin kitsch – un monument témoignant autant de la puissance économique de l’Inde moderne que de son héritage spirituel.

Le Sacré à Domicile

Pour de nombreux Delhiites, la foi trouve sa plus pure expression non pas dans les grands temples mais plutôt dans d’humbles autels domestiques. Ces espaces sacrés personnels – parfois une simple niche murale, parfois un autel de cour – reflètent une adaptation pratique à des siècles de bouleversements religieux. Quand les armées d’invasion détruisaient les temples, le peuple a simplement ramené ses dieux à la maison. Aujourd’hui, des boutiques locales proposent tout le nécessaire pour ces sanctuaires domestiques, prouvant qu’à Delhi, comme toujours, la foi trouve un moyen de survivre et de prospérer.

C’est ça, Delhi – une ville où chaque coin de rue raconte une histoire, où passé et présent s’adaptent l’un à l’autre, et où le sacré et le profane coexistent dans une harmonie surprenante. C’est un lieu qui défie toute catégorisation simple, qui demande plutôt que nous embrassions ses contradictions et célébrions sa complexité.